中国美术学院秉持“冬查夏展,春研秋赛”传统,于2024年1月开展2023-2024学年冬季期末教学检查。此次教学检查以学院自查、分学科教学研讨会、全校教学检查三阶段进行,历时16天。各院系精心准备,遵循本研贯通培养要求,聚焦课程体系完善与教学质量提升,从专业教育教学特性及需求出发,践行学分制改革,深化“以乡土为学院”的宗旨,推进落实国美作业实施方案,全面呈现优质教学成果。本期带你走进专业基础教学部教学检查现场。

2023-2024学年

期末教学检查

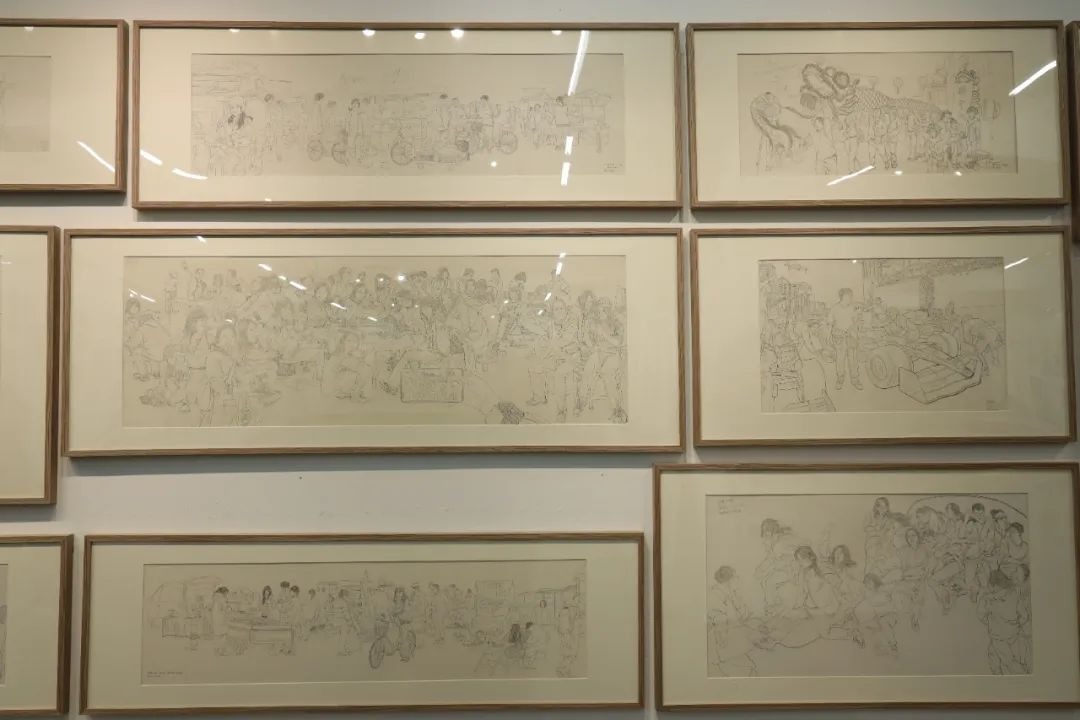

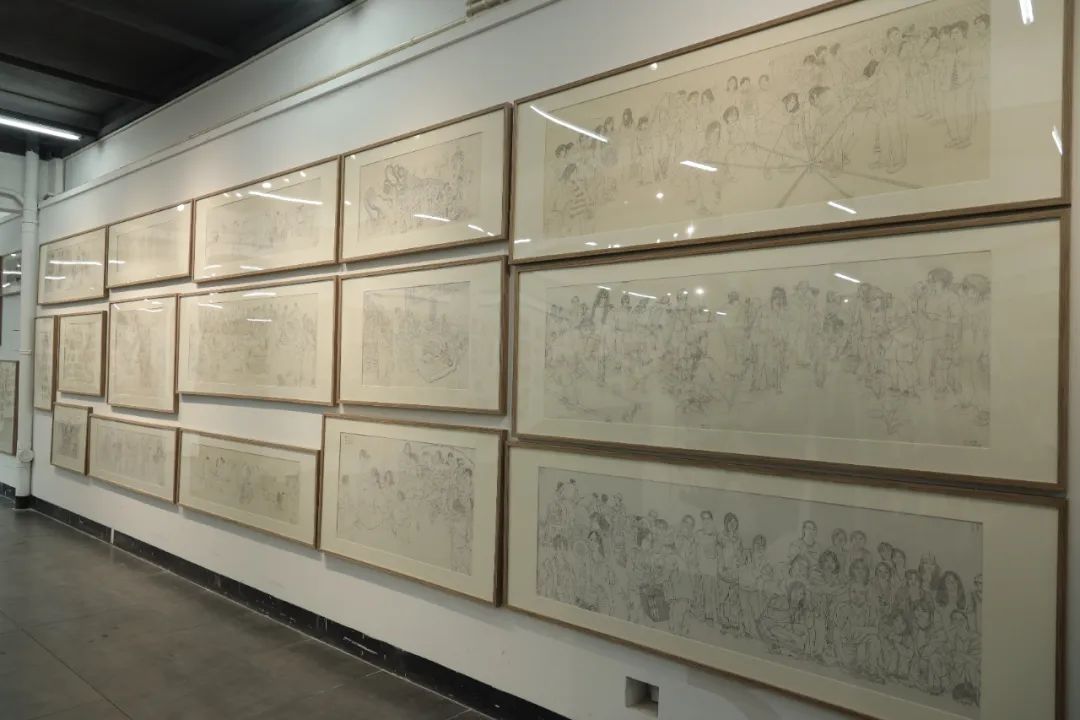

造型分部冬查

本教学检查以三个内容板块呈现:

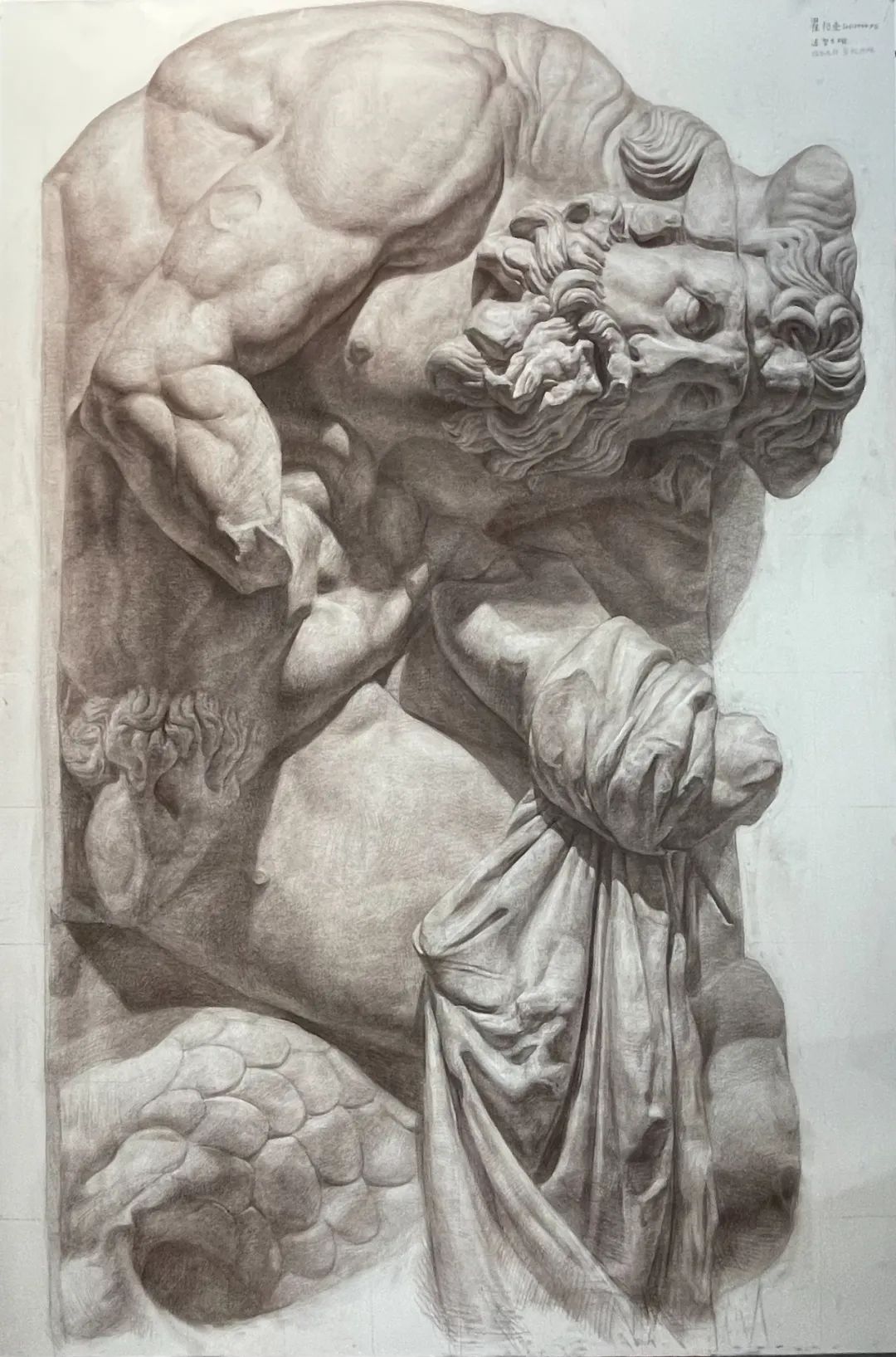

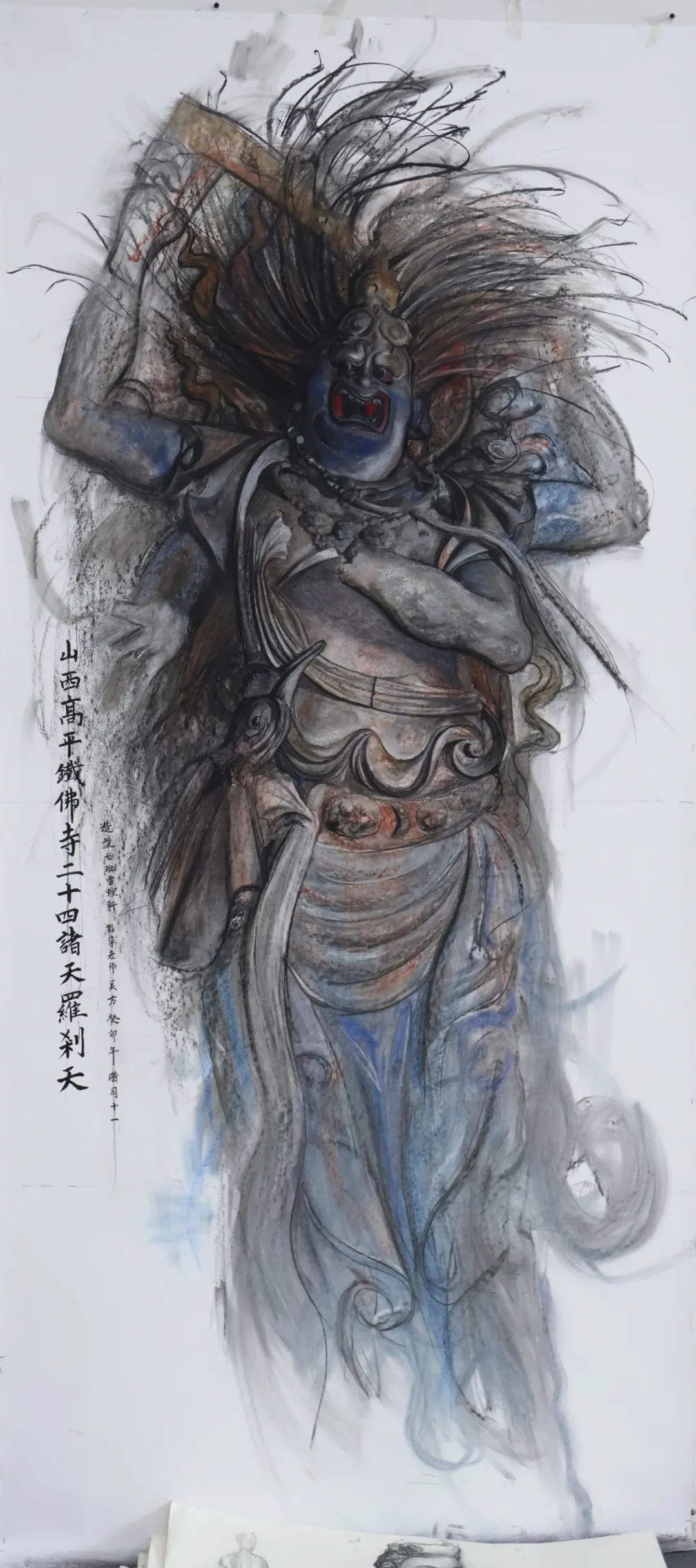

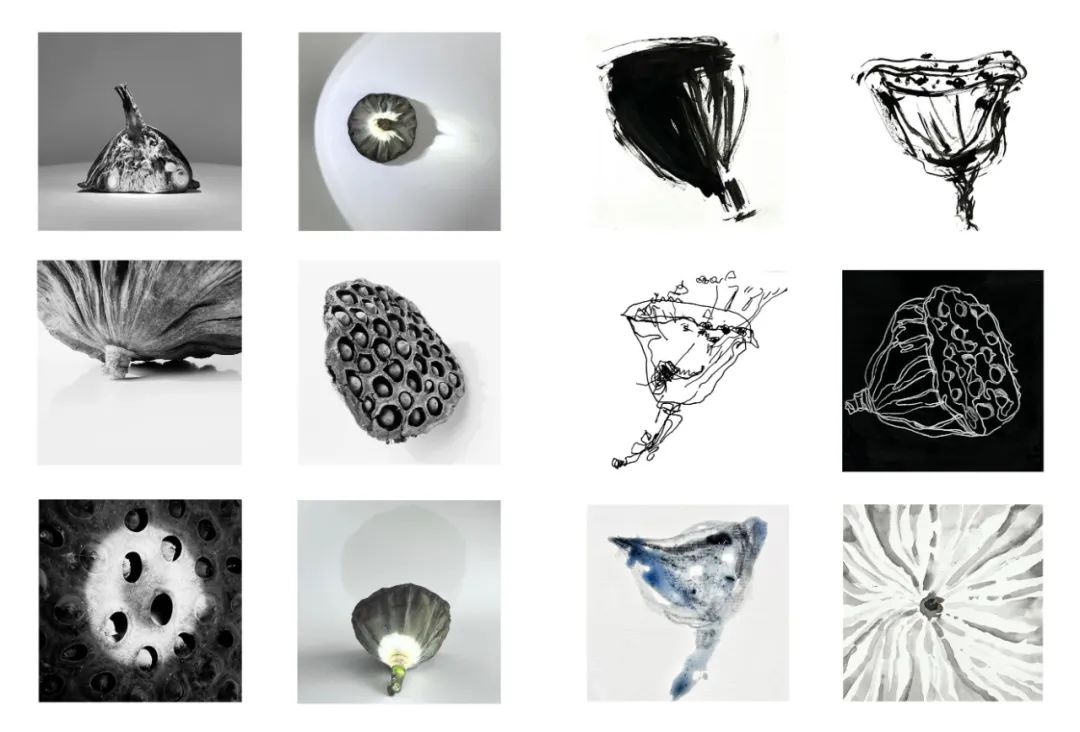

1、 中西经典研习

从中西传统经典的研习出发,以西方古典雕塑和中国传统造像的写生为通道,通过素描造型的技艺与方法的传习,塑造感知世界和表达事物的能力。

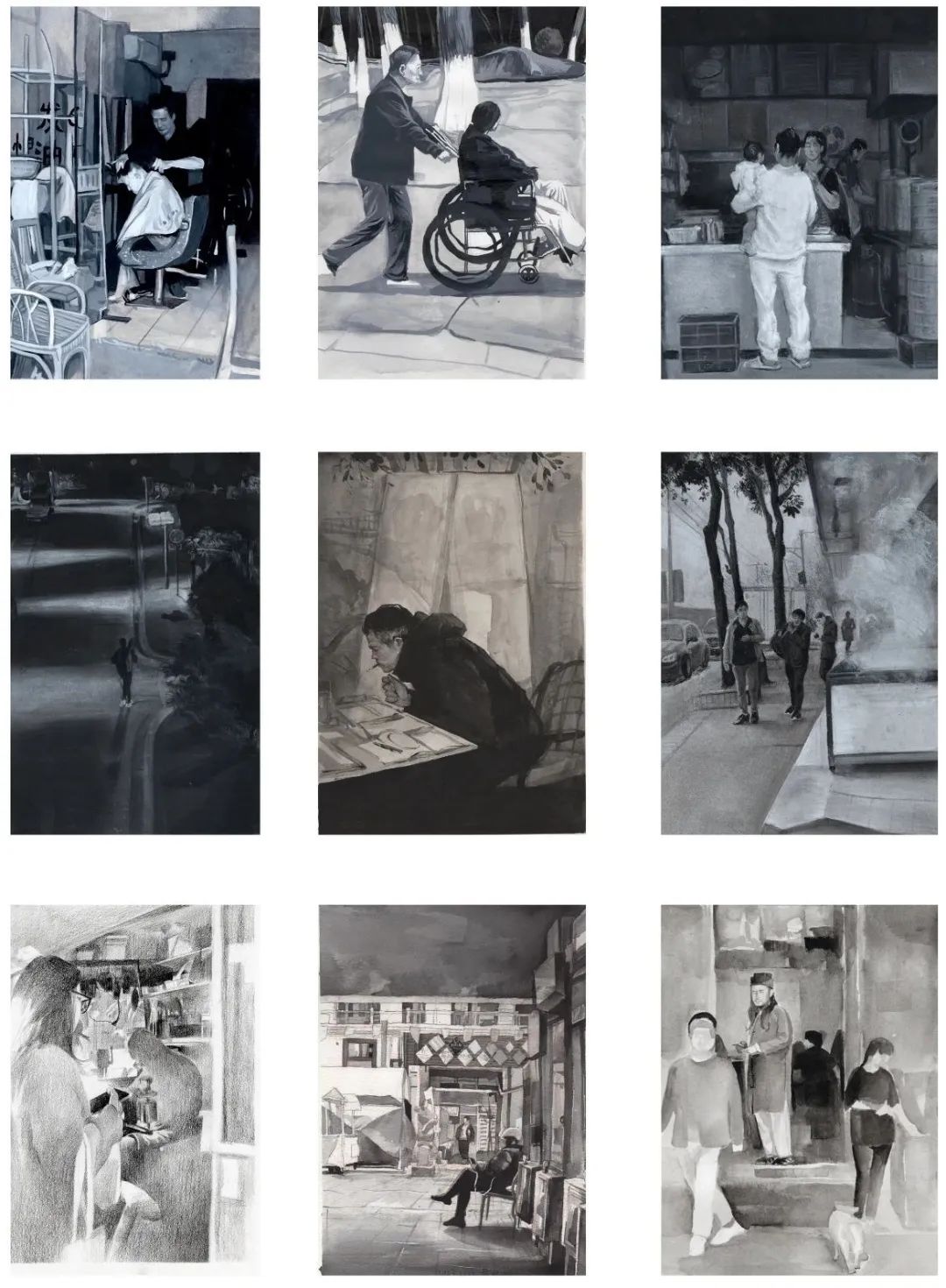

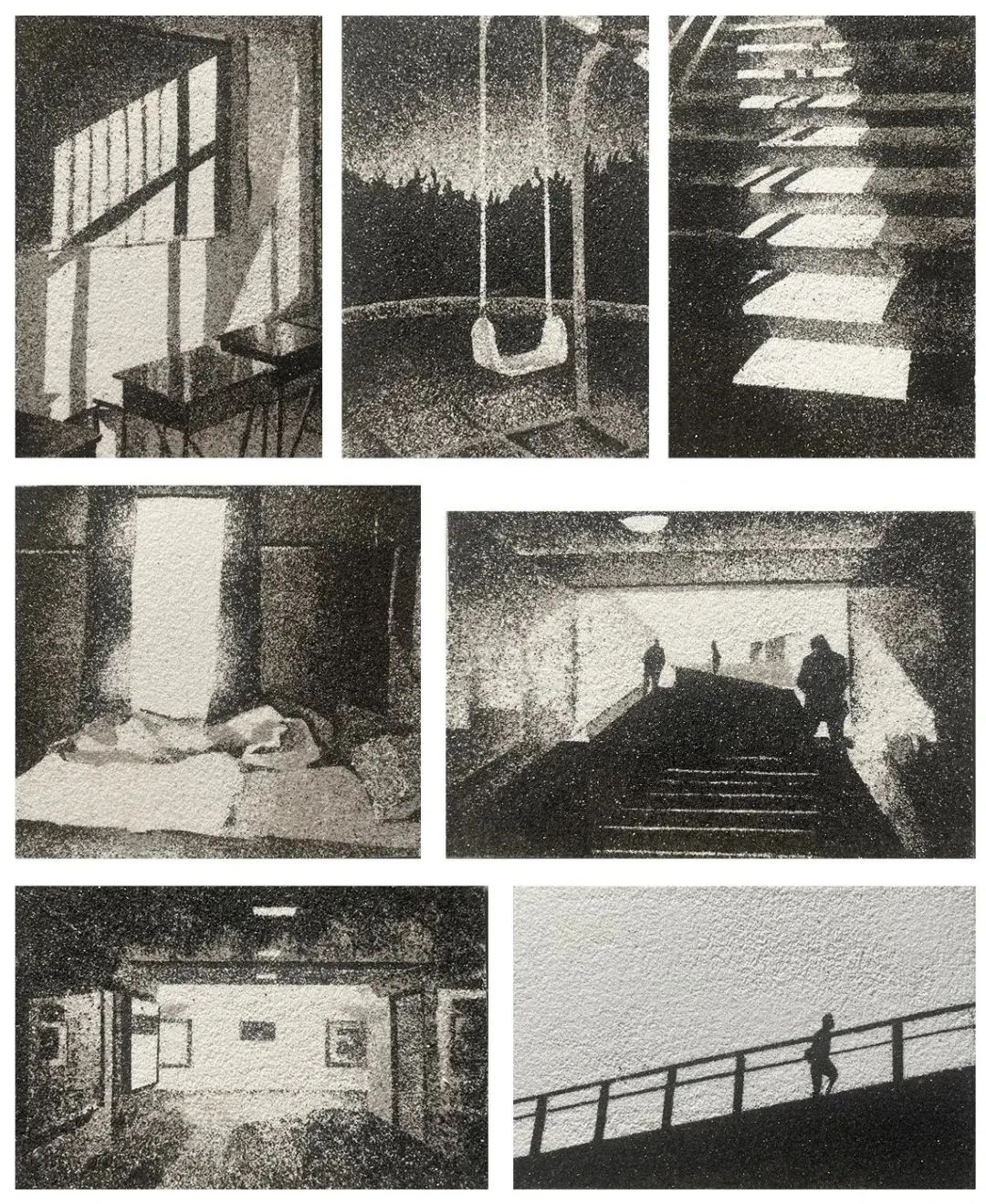

2、现实生活表达

以现实生活的人、物、域、境为写生对象,以富于感受力的素描语言与周遭生活建立联系,形成良好的造型意识和艺术表达能力,培养敏锐的洞察力和丰富的想象力。

3、国美作业

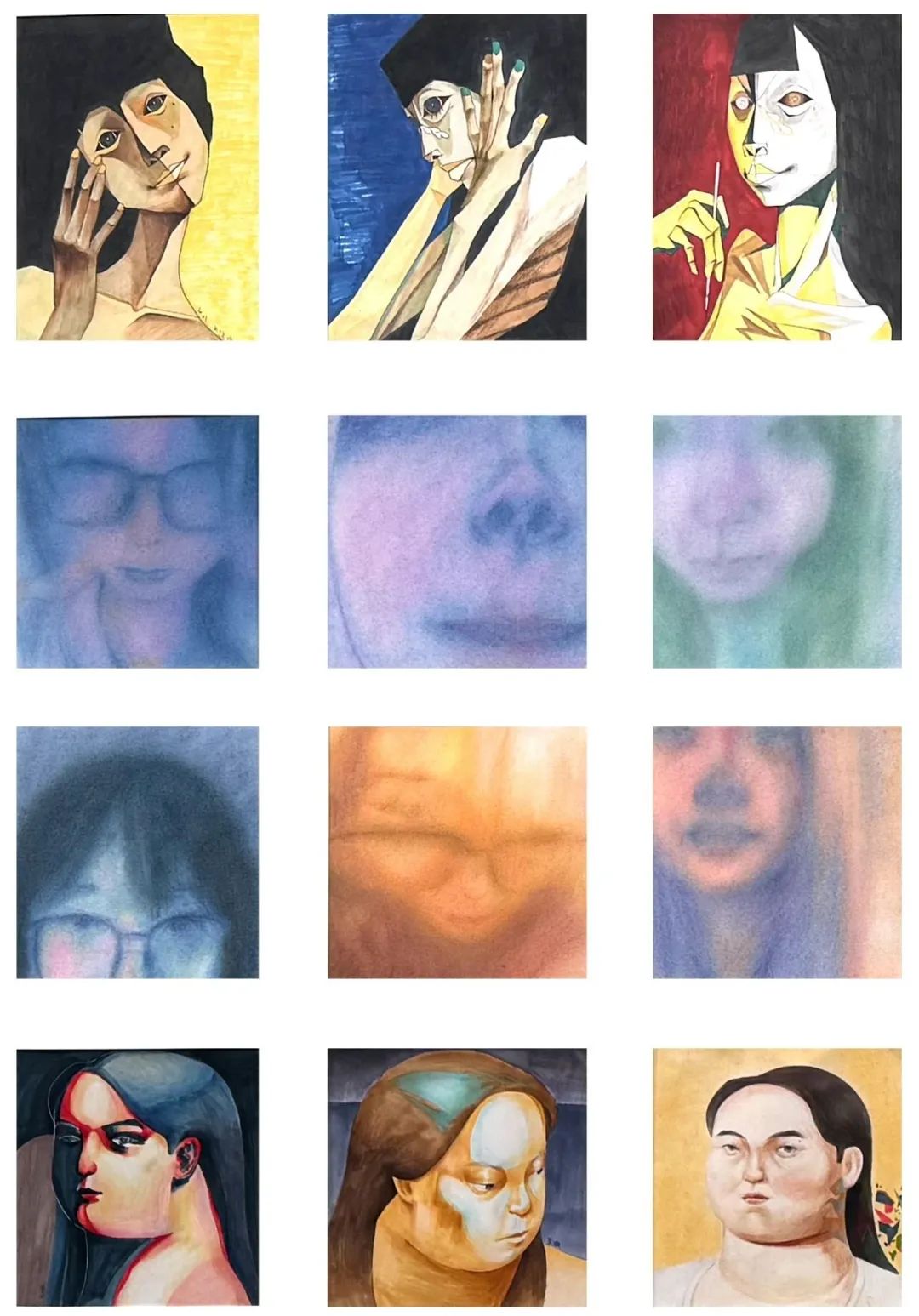

“自画像“:以”自我”互为主客体,感知自我,认知自我,呈现自我。回溯“自画像”的艺术传统,进行感知与表达的绘画实践。

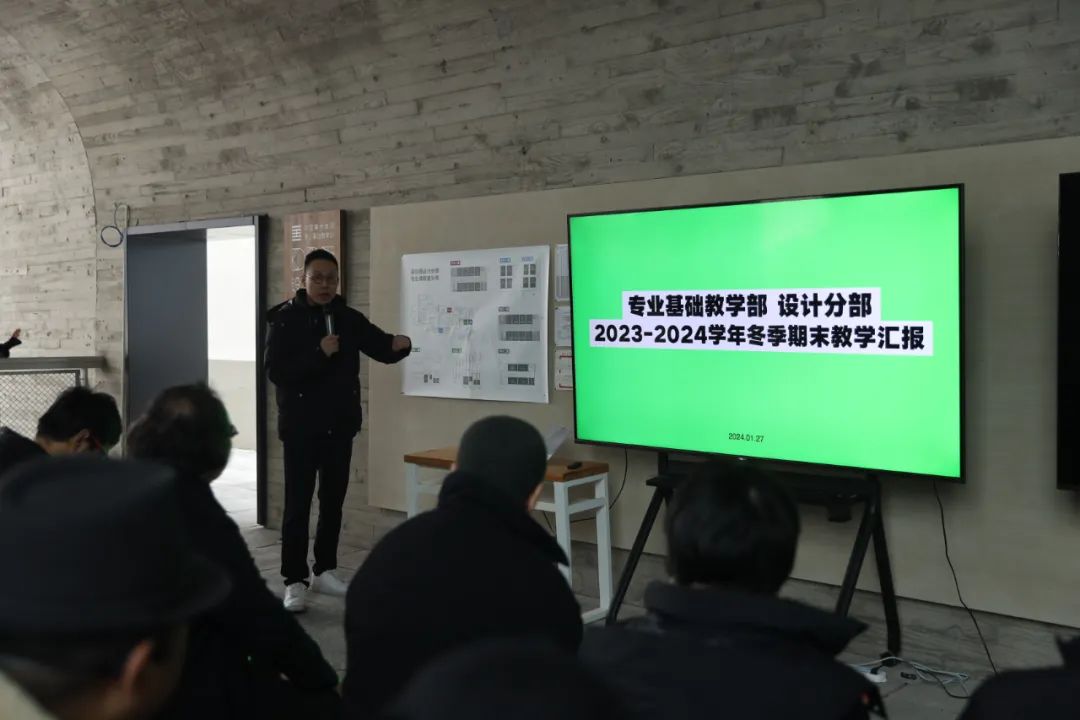

设计分部冬查

专业基础教学部设计分部的教学至今有二十余年的历程,设计基础教学在一代代教师和学生的实践中传承下来,并随着学科的发展不断努力创新。2023年10月,设计分部紧密围绕中国美术学院设计学科教学体系新发展需要,以重建设计人文的建设发展、打通设计学科专业壁垒为目标,搬进良渚新校园与设计学各二级学院一同开展教学工作。在秉承设计专业共通基础课程的“大通识、大基础”共识下,设计分部融会贯通、锐意进取地改革设计基础教学,不断迸发新的火花,开始了“设计再出发”的航程。

在全面进入数字社会的新时代,技术的更迭致使设计生态发生日新月异的变化,基础设计学体系需要重新思考设计本体、设计世界的本元问题。如何在适应新时代发展背景下建构新的基础设计学体系,从根本问题、性质问题以及基础问题上梳理基本概念、范畴和命题的设定和构建,重建未来设计学的基本原理和总体设计,是中国美术学院基础设计教育的一次新的改革与探索。设计分部在本学年的《造型基础——身体》《形式基础一——格物》《形式基础二——构成》三门学科基础课程参加了本次冬季期末教学检查。

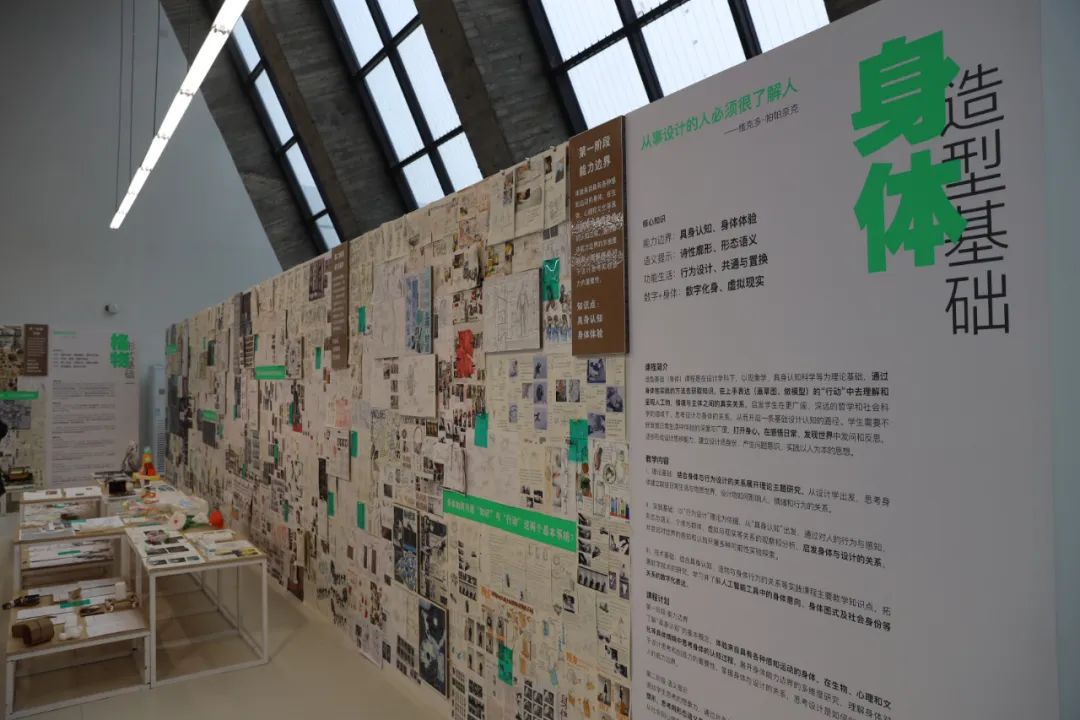

造型基础——身体

课程介绍

造型基础(身体)课程是在设计学科下,以现象学、具身认知科学等为理论基础,通过身体性实践的方法去获取知识,在上手表达(画草图、做模型)的“行动”中去理解和呈现人工物、情境与主体之间的真实关系,启发学生在更广阔、深远的哲学和社会科学的语境下,思考设计与身体的关系,从而开启一条基础设计认知的路径。学生需要不断发掘日常生活中体验的深度与广度,打开身心,在感悟日常、发现世界中发问和反思,逐步形成设计思辨能力、建立设计师身份、产生问题意识,实践以人为本的思想。

教学内容

I、理论基础:结合身体与行为设计的关系展开理论主题研究。从设计学出发,思考身体建立联结日常生活与物质世界,设计物如何影响人、情绪和行为的关系。

II、实践基础:以“行为设计”理论为依据,从“具身认知”出发,通过对人的行为与感知、形态与语义、个体与群体、虚拟与现实等关系的观察和分析,启发身体与设计的关系,并尝试对世界的感知和认知开展多种可能性实验探索。

III、技术基础:结合具身认知、造物与身体行为的关系等实践课程主要教学知识点,拓展数字技术的研究,学习并了解人工智能工具中的身体意向、身体图式及社会身份等关系的数字化表达。

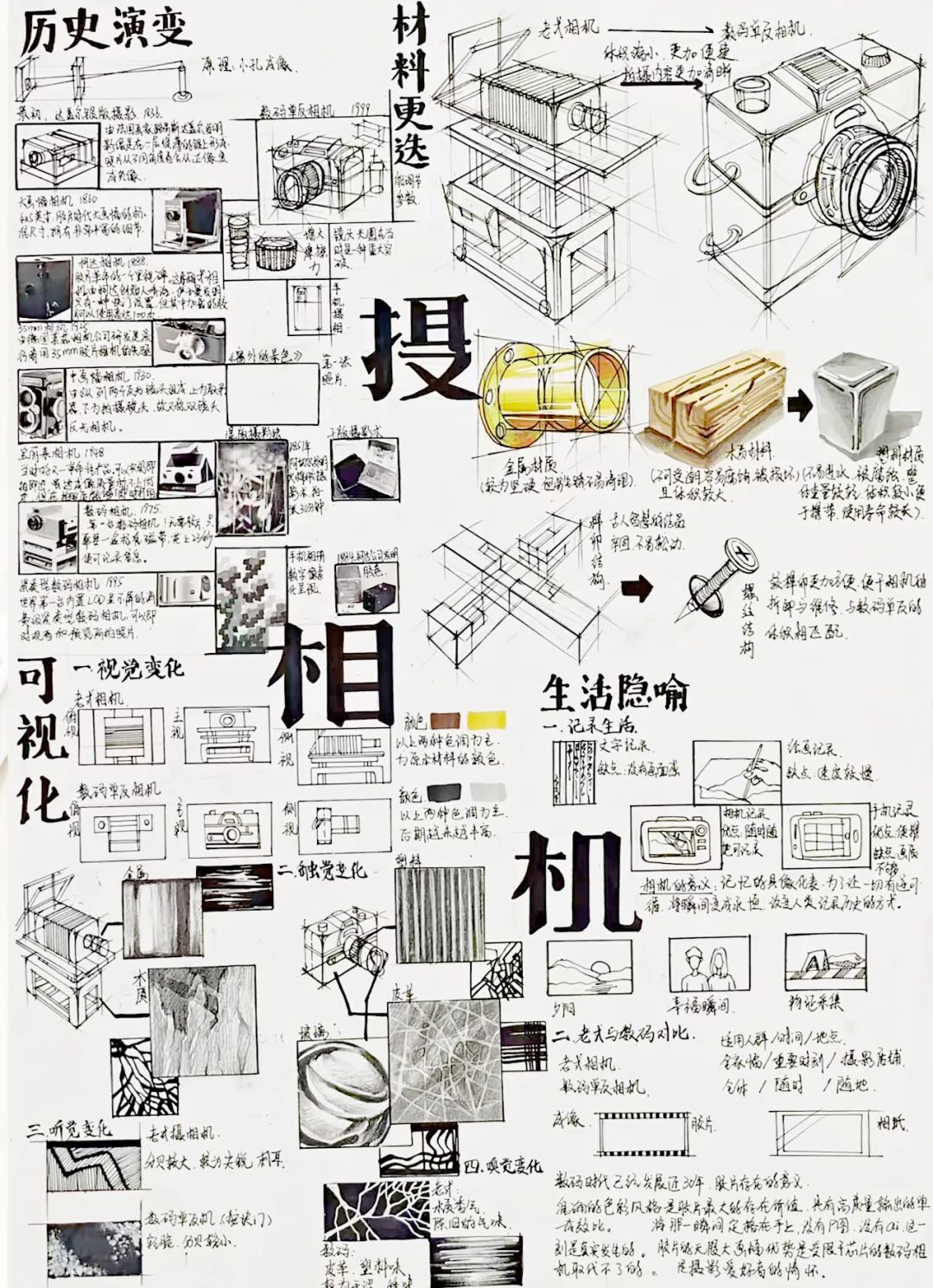

形式基础一——格物

课程介绍

格物课程由四个单元组成:择物单元,建立所选物形态和设计目的之间的关系,强调择物的合理性和思考的全局性;绘物单元旨在清晰表达所选物的结构关系,特别是要突出学生的艺术创造力和想象力;测物单元通过身体和所选物之间的尺度关系,将“人是万物的尺度”概念刻在“未来设计师”的心里,关注测物的体验性和鲜活性;创物单元则是在前期归纳基础上的创作演绎过程,注重的是思辨的精神和创新的意识。设计学科基础课程以格物作为致知的理解方式,穷究事物之理以达心中之知,正是旨在重建设计人文的底层逻辑。

教学内容

I、理论基础:思考作为第二自然的人造世界和人们生活的关系;掌握研究人造物本质的方法以达“物我合一”;理解人造物设计的以人为本原则;在分析日常的基础上探索重新设计日常的可能性。

II、实践基础:通过深入探索基于所选主题物(人造物)的抽象形、具象形特征,了解自然物到人造物之间的关系;分析、解构及绘制其各部分结构与连接关系;建立其与身体之间的尺度关系;以及重新梳理其结构关系,理解人造物和自然物之间的结构关系,将结构与形态重构再创作,尝试创造新的日常。

III、技术基础:结合格物中的理论基础与实践基础的课程主要知识点,掌握相关所需数字化工具,理解和利用工具中分析、测量物的基本逻辑并表达呈现,在此基础上重构物的结构关系,创作完成数字化格物的作品。

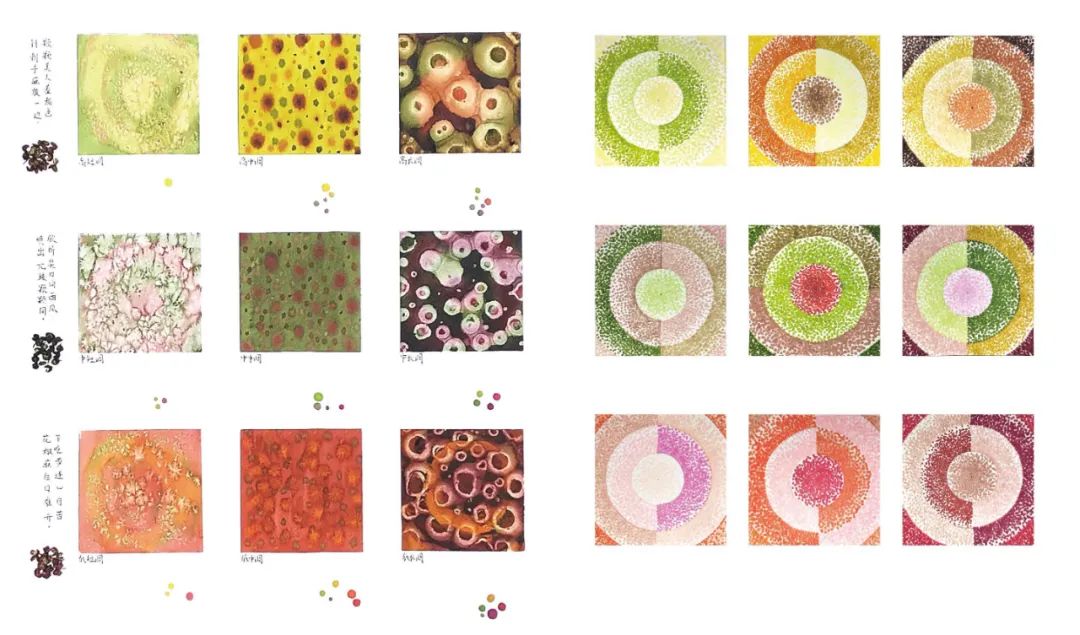

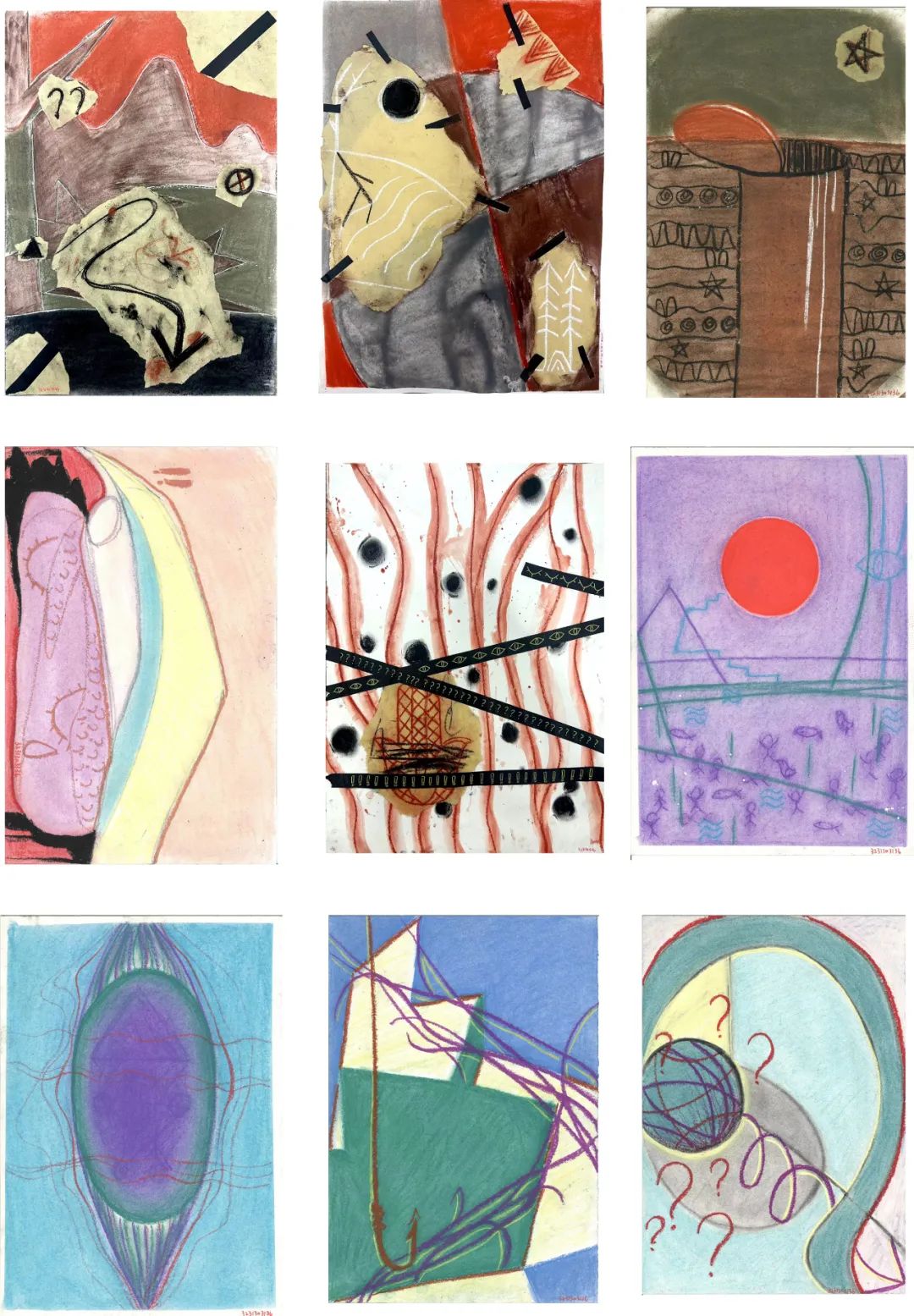

形式基础二——构成

课程介绍

形式基础二(构成)课程是通过深入探索自然物的形态、质料、色彩三大要素,解构复杂自然物的构成要素,以五感设计为感知中介思辨生命本源的逻辑,通过观物取象(形)、以触探质(质)、以色表意(色)、转译重构(用),实现繁到简、具象到抽象、表象到表意、解构到重构、物性到隐喻、感知到认知的转变,实现人类感官的创造性唤醒。保持对自然的好奇心,向自然学习。

教学内容

I、理论基础:面对智媒体时代与生态危机,探究设计、自然、感知的关系;找寻自然界中的变与不变;感知当下之自然;预测未来之自然;思辨当今人类建立设计和自然之间关系的路径。

II、实践基础:保持对自然的好奇心,通过对第一自然物的形、色、质的要素解构,以“五感设计”理论为依据,激发无意识忽略的感官体验,以通感为方法,形成对认知“第二自然”的创造性重构与转译能力。

III、技术基础:结合五感设计、形态提取、材料创成、色彩构成等实践课程主要教学知识点,拓展3D建模数字技术的研究,实现人与自然与感知关系的数字化表达。

图像与媒体分部冬查

形式语言

课程类型:学科基础专业必修课

授课课时:2周x16学时

授课教师:王建伟、谭小妮、古榕、陈琦、陈瑜婷、施乐群、曹澍、方赞茹

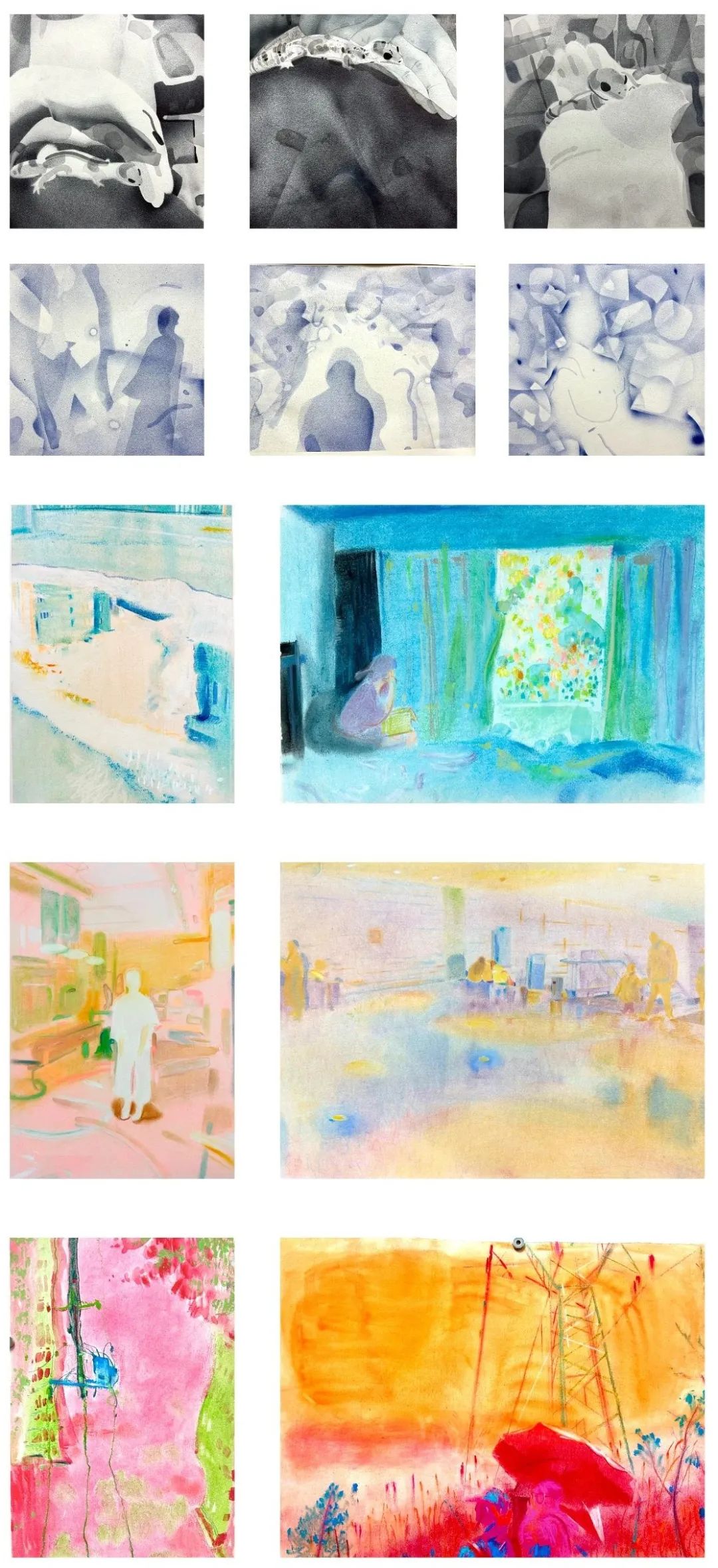

形式语言课程以形态要素及其构造的基本原理为切入点,对形态构造、视觉语言转化和媒介拓展等进行实践。从视觉语言的视角认知、剖析现实对象,提升造型能力,培养想象力,探索视觉表达的可能性。

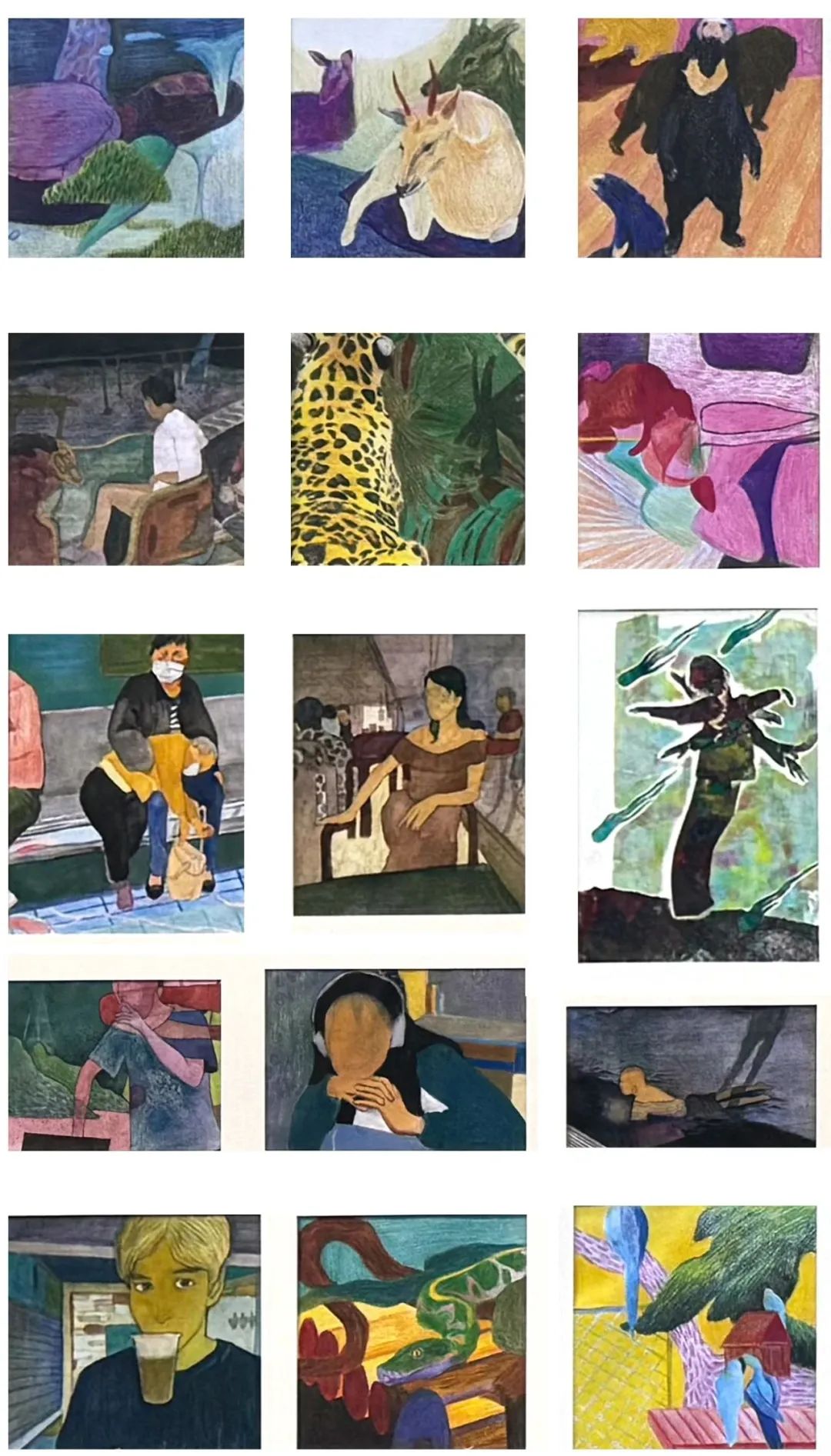

色彩课程

课程类型:学科基础专业必修课

授课课时:3周x16学时

授课教师:王建伟、谭小妮、古榕、陈琦、张文、方赞茹、乔宇

色彩课程以色彩造型能力的建构、提升为主要目的,通过色彩分析、色彩配置、色彩写生等教学环节,系统掌握色彩对比与协调、用色彩表达现实生活的法则,培养发现色彩、建构色彩和表现色彩的基本方法论。

国美作业——“自画像”

授课教师:谭小妮、王晓明、邬春妮、于默、陈琦、古榕、施乐群、王建伟、曹澍、陈瑜婷、方赞茹、张文、乔宇

以“自我”作为主体与客体,回溯艺术史中“自画像”的传统,以写生、形态与色彩语言构造等方式,进行“图绘-叙事”探索实践,建构独特的视觉语言与图像表达。

-

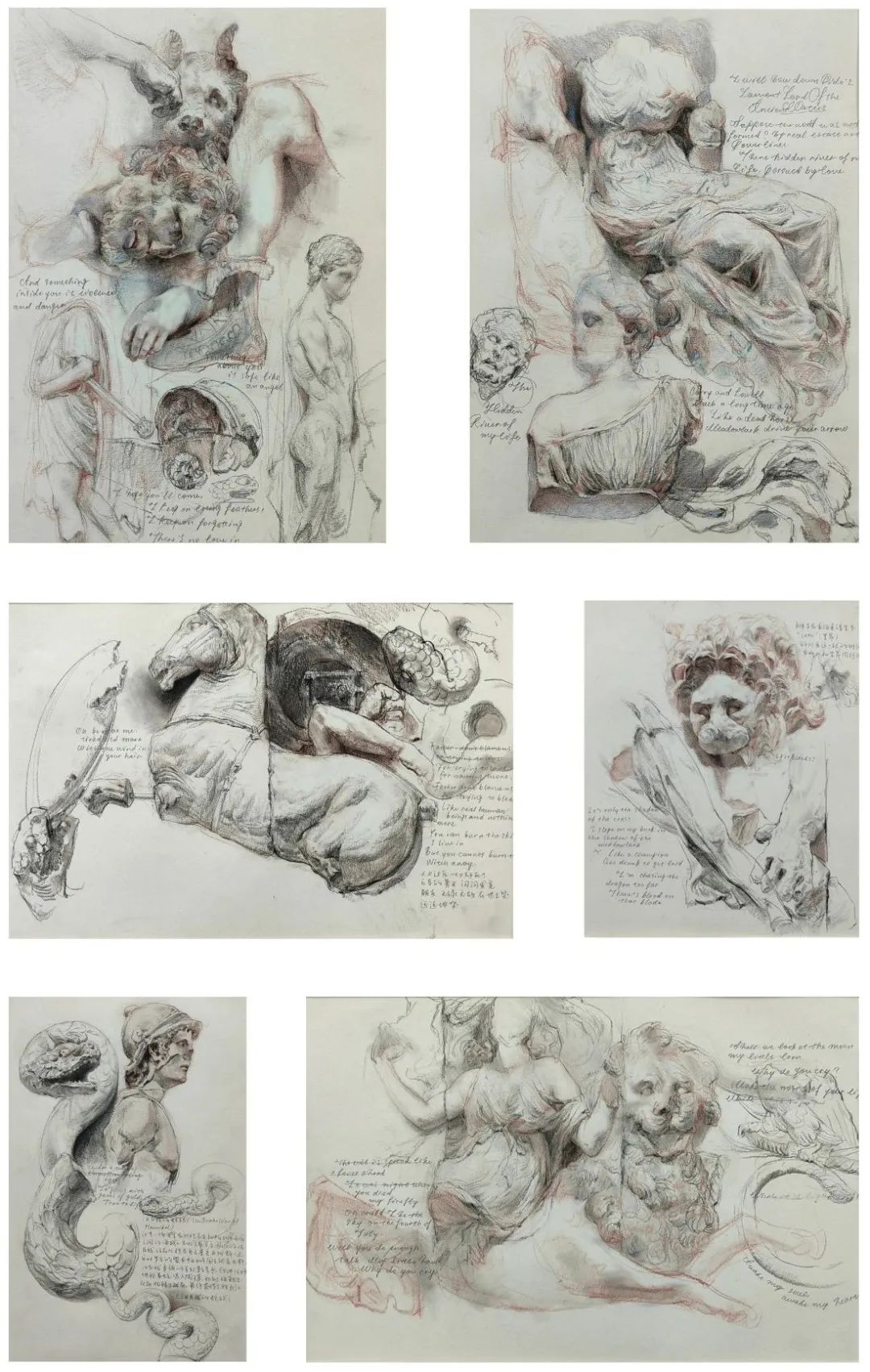

人物的形体研究:基于静态与动态人物形体的分析、写生,提升造型能力,掌握表达人物形体比例、动态等的规律和方法。 -

人物与空间的尺度、关系研究:以人物、经典雕塑(帕伽马浮雕)写生为路径,理解人物与空间的关系,并在视觉语言、视角与构图的表达形成叙事。 -

素描的主题表达与媒介拓展练习:基于现实生活的感受,提炼特定的主题,以传统媒介、数字媒介相结合的方式进行素描实践,强化视觉语言的输出与指向,形成图绘叙事。 -

中西经典案例的形态解析:形成中西艺术传统比较研究的视野,对独特的造型资源进行传承和转化。 -

形态要素的构造:运用点线面等基本形态要素,建构空间和时间的叙事,提升感知纯视觉形态的敏锐性。 -

视觉语言的转化:基于周遭生活的真实体验,对现实世界进行视觉语言的归纳、提炼和重构实践。 -

媒介拓展:基于视觉语言可能性的探索,运用多种媒介建构视觉语言,培养想象力,提升造型素养和视觉品味。 -

色彩原理:理解现代色彩造型系统的基本法则,理解中西色彩语言的文化与历史内涵。基于色彩造型实践形成完整的色彩知识结构,传承优秀的传统色彩美学,带动人文素养的培育。 -

色彩写生:以色彩写生为路径,在自然对象的感受与提炼过程中对光色原理、色彩对比、色彩构图法则进行系统把控,将色彩原理有效用于客观对象的表达,形成独特的色彩语言。 -

色彩配置:基于色彩要素进行构图的实践,对色彩视觉效应的可能性进行探索。 -

色彩的主题构图:基于生活的体验,提升色彩的概括力和想象力,对特定的主题进行色彩构图、色彩媒介的探索,形成色彩叙事以及多元化的色彩表现。

传统书画工坊冬查

来源:中国美术学院官方微信号

36010902000855

36010902000855